2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(後編)

みなさんこんにちは。深井です。

「教育、今どこ見る?」シリーズ、連載第4回です。

このシリーズは、当社のXとブログ「HBI通信」の間のポジション、つまり「教育業界の新しいトピックについて、Xの140字制限では伝えきれないことを補足しながらご紹介する」ことを目的として4月にスタートしました。

第2回から直近約一年間のトピックを振り返ってきましたが、今回でようやく振り返りが終わります。

いよいよ今週末に迫ったITCE3級、ICT支援員認定試験を受験予定の方は、時事問題の参考になるかもしれません。

- 1. 一年分をどうやって振り返るか(再掲+α)

- 1.1. 今回はこの一年で文科省から発表された資料等が中心

- 2. 各省庁が発表した資料等

- 2.1. 学校ネットワーク自治体ピッチ

- 2.2. 令和7年度 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)

- 2.3. 令和7年度文部科学省予算(案)等の発表資料一覧(1月)

- 2.4. 教育DXに係る当面のKPI

- 2.5. 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」公表について

- 2.6. 教育データの利活用に係る留意事項について

- 2.7. インターネットトラブル事例集(2025年版)

- 2.8. 「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のためのサポートマガジン『みるみる』

- 3. その他の調査

- 3.1. 特別支援教育資料(令和5年度)

- 3.2. 第2回国際成人力調査(PIAAC)の結果

- 3.3. 「令和6年度夜間中学等に関する実態調査」結果

- 3.4. 次世代の校務デジタル化推進実証事業

- 3.4.1. 帳票標準化に関する調査研究(令和6年度実施)

- 3.4.2. 次世代の校務のデジタル化モデル実証研究

- 4. 最後に

一年分をどうやって振り返るか(再掲+α)

前回まで同様、一年分の出来事をどのように抽出するかをご説明します。

ハイパーブレインは毎日、X(旧Twitter)で教育の最新トピックを投稿しています。投稿内容の厳選は、教育情報化コーディネータ(ITCE)1級保持者である大江が行っています。

つまり、当社のXには教育情報化の専門家が「これは知っておいた方がいい」と思う情報が詰まっていると言っても過言ではありません。(ド直球の宣伝)

冒頭でもお伝えした通り、この「教育、今どこ見る?」シリーズはXと大江の連載「HBI通信」の隙間を埋めるポジションを目指しています。

そんなわけで、過去一年の振り返りもXを補足する形で行います。

今回はこの一年で文科省から発表された資料等が中心

まずは、文科省等が発表した資料等をピックアップしました。いわゆる教育界隈において重要だと思われるものを並べています。Xから抽出したものがほとんどですが、ポストしていないトピックも含まれています。

また、前回・前々回は過去ポストから「調査」「報告」等のキーワードでピックアップしたものをご紹介してきましたが、その中でカテゴリ分けしにくかったものも載せています。

各省庁が発表した資料等

学校ネットワーク自治体ピッチ

教育DXサービスマップにて、今年2月に行われた「学校ネットワーク自治体ピッチ」のアーカイブを視聴できます。

GIGAスクール構想を支えるのは「1人1台端末」と「高速大容量の通信ネットワーク」です。しかし、前回の記事でも取り上げたように、学校のネットワーク環境には現在大きな課題があります。そこで文科省は、ネットワーク環境改善のために学校に補助金を出すことにしました。

ネットワーク速度が低い要因は、大きく学校内(校内LAN環境に課題がある)と学校外(通信契約の内容が不十分)に分けられます。補助金は、要因の特定のためにネットワークアセスメントを実施すること、そしてその結果必要な設定変更や機器入れ替えを行うことに対し、1校あたり上限を340万円として給付されます。

自治体・学校が通信契約を見直す際に生じる「事業者のサービスや価格感が分かりにくい」という課題に対応するため、文科省とデジタル庁が連携して学校ネットワーク自治体ピッチが開催されました。自治体ピッチとは、各事業者が自治体向けに自社のサービスを提案する場のことです。

5月15日付で、振り返り座談会の動画がサイレント公開されています。30分ちょっとの動画ですが、文科省・デジタル庁の考えや提案内容、ネットワーク改善に向けたQ&Aなどがよく分かるので、ご覧になってはいかがでしょうか。

令和7年度 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)

DXハイスクールとは、デジタル等成長分野を支える人材育成の強化を目指すための取組をする学校に対して、必要な環境整備の経費を支援する文科省の事業です。スタートしたのは昨年度です。

昨年度からの継続校約1,000校に500万円、新規採択校に1,000万円を上限として補助金が出ます。事業概要では、具体的な取り組み例や支援対象例が示されています。

当社も、ドローン技術を通じてデジタルを活用した探究的な学びの実施のご支援を行っています。

令和7年度 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)https://t.co/G2C7Owvcan の事業内容が公開されました。ハイパーブレインは、ドローンを活用したDX推進事業のご支援を実施しております。プロフィール欄からお気軽にお問い合わせください

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) February 3, 2025

令和7年度文部科学省予算(案)等の発表資料一覧(1月)

3月31日に国会で可決された予算額を確認したい方は、こちらからご覧ください。

働き方改革等に対して、教職調整額の改善や小学校における教科担任制の拡充に予算があてられています。

また、GIGAスクール構想に関しては、通信ネットワークの改善、次世代校務DX環境の整備、1人1台端末の着実な更新等に予算がついています。

令和7年度文部科学省予算(案)等の発表資料一覧(1月)https://t.co/BzDAnf85XK が公開されました。

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) February 3, 2025

初中等教育局の主要事項には、最初に働き方改革等人の予算、その次にセカンドGIGAの予算の説明があります

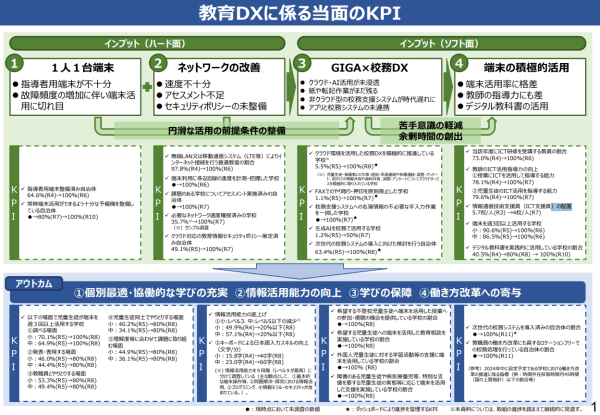

教育DXに係る当面のKPI

デジタル行財政改革会議という色々な省庁が集まる会議にて、文科省が提出した資料の中に「教育DXに係る当面のKPI」が掲載されています。

KPIといえば目標達成に必要なプロセスを数値で評価するための指標のことです。つまりこの資料は、教育DXが目指す姿とそれを達成するための条件が示されているということです。

- 1人1台端末

- ネットワークの改善

- GIGA×校務DX

- 端末の積極的活用

の4つを下地にして、

- 個別最適・協働的な学びの充実

- 情報活用能力の向上

- 学びの保証

- 働き方改革への寄与

を達成しようということが、具体的数値とともに書かれています。

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」公表について

各教育委員会が教育情報セキュリティポリシーを策定し、情勢に合わせて定期的に見直しすることを助けるために、文科省が「ガイドライン」を公表しています。

元ポストは「令和7年3月改訂版を公表したよ」というお知らせについて書いています。

この教育情報化ブログでは、ITCE1級保持者の大江が令和6年1月改訂版をじっくり解説しています。ガイドラインを読んだことの無い方は、まず大江の解説記事をお読みいただくことをおすすめします。その上で、令和7年3月版で更に以下の改訂がされていることに注目すると分かりやすいと思います。

令和7年3月版での主な改訂

- 情報資産の分類・仕分け・管理方法の見直し

- 強固なアクセス制御による対策に関する記載を見直し

教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」公表についてhttps://t.co/hq3UPhbSJl が公開されました。時代の流れにあわせて適切に更新されているのがわかります。最新版を確認しましょう

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) April 9, 2025

教育データの利活用に係る留意事項について

教育データを適切に活用することで、子どもたち一人一人の力を最大限に引き出す支援ができることが期待されています。一方で、個人情報の適切な取り扱いやプライバシー保護に留意しつつ「教育データの利活用」と「安心・安全」を両立させることが大切です。

学校や教育委員会が扱う個人情報には、次のようなものがあります。

- 児童生徒の氏名、生年月日

- 出欠席情報

- テストの評点

- 一人一台タブレットを使った学習アプリの回答履歴

これらの個人情報を保有・利用・保管する際のルールについてまとめられています。今年の3月に改訂されました。

教育データの利活用に係る留意事項についてhttps://t.co/i6aZeIyi8w が更新されています。「「教育データの利活用」と「安全・安心」の両立が実現されることが重要です。」とある通り、必読の資料です

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) April 13, 2025

インターネットトラブル事例集(2025年版)

総務省が、青少年のインターネット利用に係る最新トラブル事例を踏まえて予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」を毎年公表しています。

2025年版では昨今話題となっているオンラインカジノについて大きく取り上げられています。他にも、闇バイトやフェイクニュースを始めとする、多数のトラブルについて分かりやすく紹介されています。

青少年への啓発資料として作成されたものですが、子どもたちや教育関係者だけでなく、誰にとっても参考になる事例集です。

インターネットトラブル事例集(2025年版)」の公表https://t.co/NGBbv1jk0G が公開されました。オンラインカジノがトップに来ており、最新情報をアンテナ高くキャッチすることは必要だと肝に銘じてご支援してまいります

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) May 9, 2025

「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のためのサポートマガジン『みるみる』

「個別最適な学び」「協働的な学び」は、ここ数年よく聞くワードです。

令和3年1月の中教審答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」において、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」の理念が提唱されました。

ただ、「個別最適な学び」のみ追及すると「孤立した学び」になる恐れがあり、逆に「協働的な学び」ばかりでは集団の中で個々が埋没する恐れがあります。それぞれの良さを生かしながら、一体的に充実させていくことが重要です。

では、具体的な取組はどのように進めればいいのか? ということについて発信しているのが元ポストで紹介しているサポートマガジン「みるみる」です。文科省のサイトに資料を掲載するだけでなく、シェアしやすいnoteもあえて活用しており、より多くの先生に届けたいという文科省の思いが伝わります。

実践編では、新しい学びの形を実践しようとしている9校の様子が紹介されています。従来の学校教育へのイメージが覆るような実践ばかりです。

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のためのサポートマガジン『みるみる』https://t.co/tASRxVBUqt が公開されました。

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) May 11, 2025

PDFの他、noteでも公開されていて、情報発信の工夫が見られます

その他の調査

前回までの記事ではカテゴリ分けが難しかったものを最後に並べました。

特別支援教育資料(令和5年度)

特別支援教育に関する、様々な調査結果がまとめられています。

元ポストは令和4年度の資料を紹介していますが、現在は令和5年度分が公表されています。

第二部 調査編では、通級による指導の実施状況調査結果等が掲載されています。

特別支援教育資料(令和4年度)https://t.co/Q6hpdsotLg が公開されました。データの数字はもちろん、様々な調査結果が閲覧できます

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) February 7, 2024

第2回国際成人力調査(PIAAC)の結果

「成人力」を「課題を見つけて考える力や,知識・情報を活用して課題を解決する力など,実社会で生きていく上での総合的な力」と位置づけ、OECDが16~35歳を対象に行っている調査です。31か国が参加したそうです。

日本は3分野のいずれも1位または2位でした。それだけでなく、「低い習熟度」の割合が参加国中最小でした。

第2回国際成人力調査(PIAAC)の結果公表についてhttps://t.co/r50gS2EQDr が公開されました。問題例を見ましたが、OECDの調査ですので、単純な計算問題等ではなく、生活をしていくうえで必要な能力の一端が図られていると感じました。日本は参加国の中で数的思考力が一位です

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) December 19, 2024

「令和6年度夜間中学等に関する実態調査」結果

夜間中学校は、何らかの事情で学齢期に義務教育の機会を十分に得られなかった人たちが通う、主に夕方以降の時間帯に授業が行われる中学校のことを指します。昼間の中学校と同じく、学校教育法第1条に規定する「中学校」です。

令和5年6月に閣議決定された教育振興基本計画では、「全ての都道府県・指定都市に少なくとも一つの夜間中学が設置されるよう促進する」ことが明記され、設置促進や教育活動の充実が求められています。

元ポストは昨年5月時点の実態調査です。

今年度、ハイパーブレインのある名古屋市では1校、愛知県でも1校(来年度さらに3校)の夜間中学が開校されており、夜間中学での学びを希望する人が一人でも多く通えるよう支援が広がってきています。

「令和6年度夜間中学等に関する実態調査」結果の公表についてhttps://t.co/qA403jIXdQ が公開されました。県費の教諭と市費の教諭がいるなど、さまざまに財源をひねり出して夜間中学を運営している様子が伺えます

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) February 24, 2025

次世代の校務デジタル化推進実証事業

次世代校務DXについては、大江の最新シリーズでガイドブックの解説をしています。その次世代校務DXを更に進めるために、以下の調査や実証実験が行われています。

- 帳票標準化に関する調査研究

- 次世代の校務のデジタル化モデル実証研究

- 生成AIの校務での活用に関する実証研究

帳票標準化に関する調査研究(令和6年度実施)

大江が開設中のガイドブックでは「今の環境でできる校務DX」の一例として、「帳票の内容の見直しや帳票の都道府県域での統一」が挙げられています。

下ポストの調査研究においては、出席簿、学校日誌、保険日誌、健康診断結果のお知らせ等の参考様式が公表されています。これらは都道府県域での統一がしやすい帳票だと言えるでしょう。

これは氷山の一角で、学校で扱われる帳票はまだまだたくさんあります。現状では、簡単には様式を統一できないものが多いということですね。

帳票標準化に関する調査研究(令和6年度実施)https://t.co/ly2FeK41pg が公開されました。帳票の要件が明確化され、出席簿にはこのような内容が必要で、出力はどうするなど細かく理解できるので必見です

— (株)ハイパーブレイン 教育の情報化 (@ict_help_hbi) April 14, 2025

次世代の校務のデジタル化モデル実証研究

次世代型校務支援システムの実証実験の成果報告会が、4月に行われました。

「統合型校務支援システム」から「次世代型校務支援システム」に転換するための実証実験です。都道府県域での共同調達を前提にしているため、実証地域も秋田県・新潟県と県単位となっています。詳細はこちらからご覧ください。

ちなみに、「統合型校務支援システム」とは、校務に関するさまざまなデータ(学籍、教務、保健など)を一元管理できるシステムなので「統合型」と呼ばれています。ただ、これまでの学校のネットワークのスタンダードは校務系/学習系で分離されている形だったため、学習系データと校務支援システムを連携させることが難しいという課題がありました。

そこで、校務系/学習系ネットワークの統合やクラウド化などにより、次世代型の校務DXを実現させようという動きになっています。

最後に

ここまで3回かけて、この一年間の教育関連トピックをご紹介してきました。

前編では「中央教育審議会関連」、「学習等に関する調査」、「学校・教育委員会・教員に関する調査」について、中編では「通信に関する調査」と「学校施設に関する調査」について、そしてこの後編では「各省庁が発表した資料等」+αをピックアップしました。

みなさんに教育業界のトレンドをまとめてドンとお伝えできる記事になったのではないかと思いますが、それ以上に、私自身がとても勉強になりました。浅く広く様々な情報に触れたことで文科省や他の機関が行っている事業を知ることができました。また、文科省のサイトは「どこに何の情報が載っているか分からない」と感じていましたが、サイト階層についてなんとなく見当がつくようになった気がします。

ただ、内容的に1記事あたりのボリュームが大きくなってしまったので、サクッと気軽に読めるものではなかったなと思います。

次回からは本ブログシリーズの当初の目的に立ち戻って、教育業界のホットなトピックをご紹介していきますが、1記事につき1トピックを基本としていきます! 要点をまとめて、誰にとっても読みやすい記事を目指していくつもりです。

次回もぜひお付き合いください!

投稿者プロフィール

-

株式会社ハイパーブレイン 教育DX推進部所属

元中学校教員

正社員として入社後、パートへの勤務変更、海外からのテレワーク、産休・育休取得を経てフルタイム正社員として復帰しました

最新の投稿

教育、今どこ見る?2025年7月1日【やさしく解説】教育DXロードマップの読み解き方

教育、今どこ見る?2025年7月1日【やさしく解説】教育DXロードマップの読み解き方 教育、今どこ見る?2025年6月17日デジタル教科書の制度、今後どうなる?

教育、今どこ見る?2025年6月17日デジタル教科書の制度、今後どうなる? 教育、今どこ見る?2025年6月3日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(後編)

教育、今どこ見る?2025年6月3日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(後編) 教育、今どこ見る?2025年5月20日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(中編)

教育、今どこ見る?2025年5月20日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(中編)