文科省による生成AIガイドラインのポイント解説

みなさんこんにちは。深井と申します。本日から「教育、今どこ見る?」という新シリーズを連載させていただきます。

まずは簡単に、私の自己紹介からさせていただければと思います。

私は元中学校の教員で、学校で子どもたちを支える第一線で働いていました。それが現在は、縁あって教育現場や先生方をご支援するハイパーブレインの社員として働いています。

この「教育情報化ブログ」においては、2022年から約1年間「HBIのお仕事紹介」という記事を書いていました。この時はなんと、海外のとある国からリモートでハイパーブレインに勤務していました。帰国とともに産休・育休を取得したこともあり、この記事は一旦区切りとなったのですが、この度新たに記事を執筆させていただくこととなりました。

この「教育、今どこ見る?」では、教育業界における様々な最新情報について紹介していこうと思っています。現在連載中の「HBI通信」と当社のX(旧Twitter)の間の位置づけとなるのが本シリーズです! Xでお届けするような最新情報を、文字数制限に縛られることなく伝えたい分だけお伝えする、そんな記事を書いてまいります。

前置きが長くなりましたが、第一回となる今回のテーマは「文科省による生成AIガイドライン」です。初回から最新かというと微妙なテーマですが、これを最初にご紹介しようと決めていたので……ご容赦ください。

- 1. 文部科学省による生成AIガイドラインとは

- 1.1. 令和5年7月公表の暫定版ガイドライン(Ver1.0)

- 1.2. 令和6年12月公表のガイドライン(Ver2.0)

- 2. 令和6年12月版(Ver2.0)における主な変更点

- 2.1. 具体的なリスクと対応策を明確化

- 2.2. 生成AIを活用する際の基本理念を明確化

- 2.3. 利用者ごとの活用シーンの具体例と留意点を明確化

- 2.4. 教職員と児童生徒のチェックリストを設定

- 2.5. 変更点のまとめ

- 3. 生成AIガイドライン等を出しているのは文科省だけではない

- 4. 利用者のリテラシーを向上させる生成AIシステムがある

- 4.1. 「AI+brain」(アイブレイン)とは

- 5. 最後に

文部科学省による生成AIガイドラインとは

文科省による生成AIガイドラインとは、文部科学省Webサイトの「生成AIの利用について」というページに掲載されている、「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)(令和6年12月26日公表)」のことを指します。前年には「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン(令和5年7月4日公表)」という暫定版も公表されています。

令和5年7月公表の暫定版ガイドライン(Ver1.0)

令和5年7月に公表されたガイドラインが「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン(令和5年7月4日公表)」(リンク先PDF)です。

Open AI社によるChat GPTが台頭してきた生成AI黎明期において、メリットデメリットがある中で、「一定の考えを国として示すことが必要」として作成・公表されました。

タイトルに「暫定的な」とありますが、このガイドラインの位置づけは「学校関係者が現時点で⽣成AIの活⽤の適否を判断する際の参考資料として、令和5年6⽉末⽇時点の知⾒をもとに暫定的に取りまとめるものである(⼀律に禁⽌や義務づけを⾏う性質のものではない)。」とされています。

つまり、令和5年時点で考えられる活用方法や留意点について、ひとまず国の見解として示そうとしていたものが暫定版だと捉えることができます。

令和6年12月公表のガイドライン(Ver2.0)

Ver1.0の公表から約1年、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」が設置されました。そこでの議論とVer1.0の暫定版ガイドラインを基に、令和6年12月に公表されたのが「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」(リンク先PDF)です。1ページと3ページにまとめられた概要資料もあります。

令和6年12月版(Ver2.0)における主な変更点

ここからは、暫定版と令和6年12月版の違いを見ていきましょう。より詳しく書かれていることや新たに書かれたことは、以前よりも重要視されている部分だと捉えることができるからです。

ガイドライン本文は33ページにわたる資料です。一緒に公表されている概要資料が非常に分かりやすくまとめられているので、概要資料の内容に沿って確認していきましょう。ちなみに、以下でご紹介する変更点はChatGPTに列挙してもらった中から4つをピックアップしているのですが、きちんと人間の目で原文を確認しながら記事に落とし込んでいます。

具体的なリスクと対応策を明確化

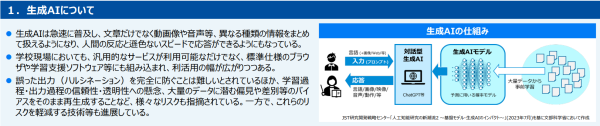

暫定版における生成AIのリスクに関する記述は、一般的な懸念点が紹介されている程度でした。それが令和6年12月版では、ハルシネーション、バイアス、著作権侵害などの具体例を詳細に説明した上で、対策についても記述されています。特に著作権侵害については、学校における考え方と留意点が詳細に列挙されています。

生成AIを活用する際の基本理念を明確化

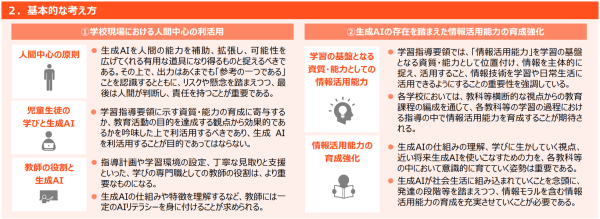

令和6年12月版では、「人間中心の利活用」と「情報活用能力の育成強化」の2つを軸に、教育現場での生成AIの役割が再定義されました。

生成AIはあくまでも人間の能力を補助、拡張し、可能性を広げてくれるツールとして位置づけ、「単に使うこと」が目的となってしまわないように、教員がAIリテラシーを身につけることが重要だと示されています。

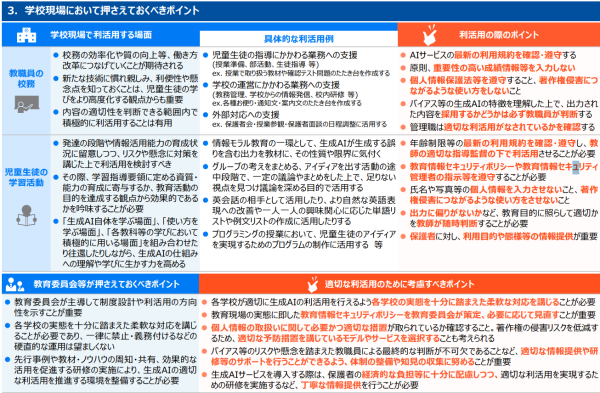

利用者ごとの活用シーンの具体例と留意点を明確化

学校現場において押さえておくべきポイントとして、教職員、児童生徒、教育委員会それぞれの立場での具体的な留意点が明記されています。

教職員と児童生徒に対しては、具体的な利活用シーンが例示されています。暫定版の例示は誰に対して書いてあるのか分かりにくいものでしたが、令和6年12月版では「誰が」「どんな場面で」使うのかかなり具体的に示されています。

また、暫定版では明らかになっていなかった教育委員会の役割についても記載されています。

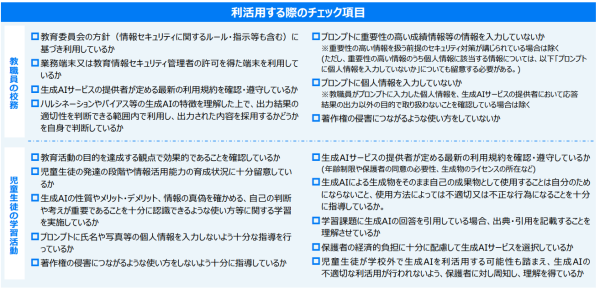

教職員と児童生徒のチェックリストを設定

参考資料として、生成AIを利活用する際のチェック項目が用意されています。

暫定版にもチェックリストはあったのですが、先に挙げた「利用者ごとの活用シーンの具体例」と同じく誰に対するチェック項目か分かりにくいものでした。これが、「教職員の校務」と「児童生徒の学習活動」にはっきり区別されています。子どもたちのAIリテラシーを高めるために、予め教職員が身につけておくべきことも読み取れる内容となっています。

変更点のまとめ

主な変更点4つをご紹介しました。

すべてに共通しているのは、「生成AIを利活用することが前提」として書かれたガイドラインである、ということです。ガイドラインの冒頭には「AI 時代を生きる子供たちが生成 AI をはじめとするテクノロジーをツールとして使いこなし、一人一人が才能を開花できるようになることは重要」と記述されています。これからの未来を生きるDX人材を育成したい、という基本姿勢が表れているように感じられます。

生成AIガイドライン等を出しているのは文科省だけではない

実は、生成AIガイドライン等を公表している省庁は他にもあります。2025年3月末日時点では、ガイドラインではありませんが、デジタル庁の「テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)」、経済産業省の「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」等が公開されています。

また、ガイドラインについては、今月頃に子ども家庭庁が公表を、今春頃にデジタル庁が策定を目指しているとのことです。ぜひ、子ども家庭庁のガイドラインが公表されたら、文科省のガイドラインと比較をしてみたいと思います。

利用者のリテラシーを向上させる生成AIシステムがある

文科省ガイドラインの中で「教師には一定の AI リテラシーを身に付けることが求められる」と記述されていることから、生成AIを利活用する際には「生成AIの仕組みや特徴をきちんと学び、安全に使うとはどういうことなのか」をユーザーが理解しておくことが大切だと考えられていることが分かります。

ハイパーブレインは、生成AIリテラシー育成に着目し、使いながらこれを身につけることができるサービスを開発・提供しています。

「AI+brain」(アイブレイン)とは

そのサービスというのが、生成AI「AI+brain」です。

生成AIの特徴やハルシネーションなどの懸念点について学べるラーニング機能を有する他、利用者の学習段階(学年)や利用目的に応じた適切な回答が生成されるなど、教育現場での利用に特化した生成AIとなっています。

安心・安全に生成AIを利活用できる環境を提供し、児童生徒の個別最適な学びの実現にも寄与します。

ご興味のある方は右のリンクより製品ページをご覧いただけます。

最後に

終盤で当社のサービスをご紹介したので、まるで広告のようになってしまいましたが、あくまでも本筋は「生成AIガイドラインのポイント解説」です。次回からは主旨通りに、もっと新しいトピックについてご紹介できたら良いなと思います。

本シリーズは隔週でお届け予定です。また次回、お会いしましょう。

投稿者プロフィール

-

株式会社ハイパーブレイン 教育DX推進部 広報室主任

教育情報化コーディネータ(ITCE)3級

元中学校理科教員。正社員として入社後、パートへの勤務変更、海外からのテレワーク、産休・育休取得を経て2024年にフルタイム正社員として復帰しました

最新の投稿

教育、今どこ見る?2025年7月1日【やさしく解説】教育DXロードマップの読み解き方

教育、今どこ見る?2025年7月1日【やさしく解説】教育DXロードマップの読み解き方 教育、今どこ見る?2025年6月17日デジタル教科書の制度、今後どうなる?

教育、今どこ見る?2025年6月17日デジタル教科書の制度、今後どうなる? 教育、今どこ見る?2025年6月3日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(後編)

教育、今どこ見る?2025年6月3日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(後編) 教育、今どこ見る?2025年5月20日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(中編)

教育、今どこ見る?2025年5月20日2024~2025年 教育関連の調査・報告等まとめ(中編)