全国学テ「中学校理科」がCBT化! 結果の見方は?

文部科学省が毎年実施している全国学力・学習状況調査(以下、全国学力テスト)は、「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る」こと等を目的としています。「全国学テ」や「全国学力テスト」などという略称で呼ばれることがあります。

対象は全国の小学6年生と中学3年生で、いわゆる悉皆調査(しっかいちょうさ:漏れなく全部調べること)です。これまで、教科に関する調査は紙ベースで同一日に行われてきました。

それが、今年度から「中学校理科」が一人一台端末を使って行われることになり、4月に実施されました。そして先日、この「中学校理科」の結果返却に関する情報が公表されました。一言で内容を書くなら「CBTで実施された調査結果にはIRTスコアを利用する」ということなのですが、特にIRTは耳馴染みのない方もまだ多いかと思います。そこで本記事では、「中学校理科」の結果の見方について、CBT、IRTの解説とともにご紹介していきます。

今年の全国学力テストの変更点

まずは昨年度と比べて、今年度の調査ではどのような変更点があったのかを確認しておきましょう*1。中学校理科に関するものは以下の通りです。

- 中学校理科に関する調査をCBTで実施する(4日間の内、学校の希望を踏まえて文科省が指定する日に実施)

- 中学校理科の調査結果はIRTスコアを利用する

- 中学校理科、児童生徒質問調査(CBT実施)は、後日実施なら学校外での実施を可能とする

ちなみに、毎年調査されているのは国語と算数・数学の2教科で、理科(小・中)と英語(中のみ)は3年に一度行われています。今年度は中学校理科がCBT方式に変わりましたが、来年度は英語、再来年度以降は全面的にCBT方式で実施されることが決まっています。

中学校理科で導入された"CBT"とは?

CBTとは「Computer Based Testing」の略で、コンピュータを使ってオンラインで試験を行う方式です。全国学力テストにおいては、生徒は一人一台端末を用いて、文部科学省が開発したCBTシステム「MEXCBT(メクビット)」上で解答します。紙ベースではなくCBTを活用する意義として、次の3点が大きなポイントとなります。

- 解答データを機械可読のビッグデータとして蓄積できる。

- ICT端末上で出題・解答することで、多様な方法・環境での出題・解答が可能になる。

- 電子データにより問題・解答を配信・回収することで負担を軽減。

調査で利用される"IRT"とは?

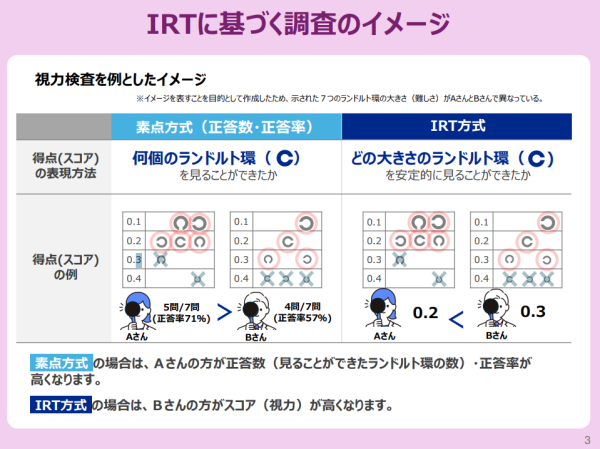

IRTとは「Item Response Theory:項目反応理論」のことで、国際的な学力調査(PISA、TIMSSなど)や英語資格・検定試験(TOEIC・TOEFLなど)で採用されているテスト理論です。この理論を使うと、異なる問題から構成される試験・調査の結果を、同じものさし(尺度)で比較できます。IRTを活用する意義として、次の3点が大きなポイントとなります。

- 調査日の複数設定が可能になる。各児童生徒が異なる問題を解く設計にできる。

- 今まで以上に多くの問題を使用し、幅広い領域・内容等での調査が可能になる。

- 学力の経年変化を各教育委員会・学校でも把握できる。

下図を見るとIRTがどういうものか、イメージしやすいかと思います。各生徒の単純な正答数で評価するのではなく、安定的に正答できるのはどのレベルなのかを推定するのがIRT方式です。

これまでの全国学力テストでは、各年度の問題の難易度を厳密に調整する設計にはなっていませんでした。年度によって出題内容も異なるため、異なる年度の結果を単純に比較できませんでした。それが、CBTとIRTを用いた調査にすることで、自治体ごと、学校ごとに年度をまたいだ児童生徒の学力比較ができるようになります。

中学校理科の問題構成は?

IRTに基づく調査では、さきほど③で挙げた通り「経年変化」が分かるようになります。他の年度と比較するためには、問題の一部を次回以降も続けて出題する必要があるため、問題と解答を公開することができません。

でも、全国学力テストの目的は「全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る」ことなので、すべての問題を非公開にすると、改善しようにも何をどうすればいいか分からなくなってしまいます。

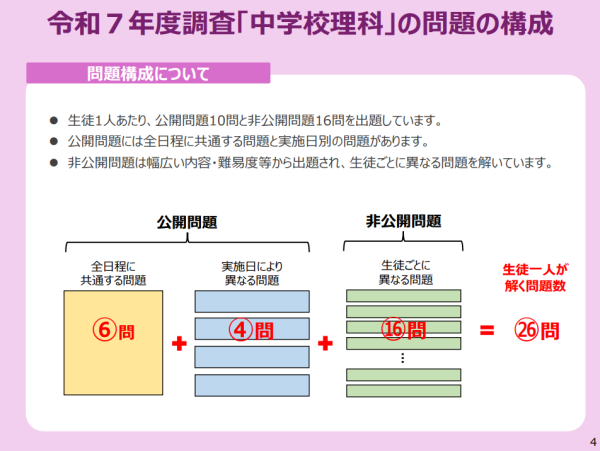

そのため、今年度の中学校理科の問題は、公開問題と非公開問題を組み合わせて出題されました。

公開問題は計10問。各学校は全4日間の内、いずれか1日で中学校理科の調査を実施していますが、全学校・全生徒に共通して出題された6問と、4日間それぞれで異なる出題の4問です。つまり、公開された問題は 6問 + (4問 × 4日) の計22問あるということです。

非公開問題は全部でいくつあるのか公表されていません。幅広い内容・難易度の問題セットを用意しており、生徒ごとに違う問題セットで出題されたとのことです。

CBT方式を活用することで、一人一人に異なる問題を出題できるようになりました。

公開問題は国立教育政策研究所(NIER)のWebサイトにて既に公開されています。*2 生徒はMEXCBTでいつでも問題に取り組むことができますが、気軽に問題・解答・解説を確認したいだけなら、このサイトを見るとよいでしょう。

結果返却のポイント

さて、中学校理科はIRTに基づく調査をしている、ということをご説明してきましたが、返却される結果には「IRTスコア」と「IRTバンド」が示されるとのことです。それぞれご紹介します。

IRTスコアとは

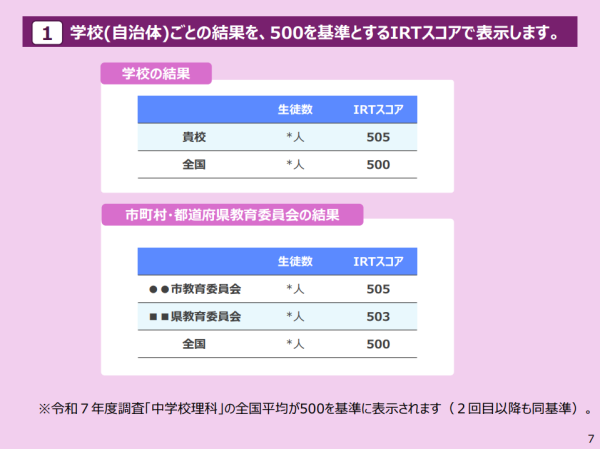

「IRTに基づいて各設問の正誤パターンの状況から学力を推定」してスコアにするものです。「500」を基準にした得点で表します。

例えば今年度の全国平均が「500」、とある自治体のIRTスコアが「495」なら、その自治体は全国平均よりも学力が低いと評価されたことになります。

また、次回(3年度)の全国のスコアが「510」なら、全国的な学力が向上したと捉えることができます。

このスコアは他の教科においても、CBTとIRTが導入される年を基準にして、全国との比較や年をまたいでの比較ができるように算出されます。

IRTバンドとは

IRTを1~5の5段階に区切ったものです。3が基準バンドで、5が最も高いバンドです。

返却結果の見方

学校ごと、自治体ごとの結果から読み取れること

各校、各自治体の教育委員会にはIRTスコアが示されます。そのため、全国と比べてどの程度の学力なのかを数値で確認できます。

その他、各学校には次の内容が記載された帳票が結果として返却されます。

- 公開問題の平均正答数(校内、都道府県、全国で比較可能)

- 校内のIRTスコアやバンドの分布(学力がどのように分布しているかが分かる)

- その学校で出題されなかった公開問題の、校内での予測正答率

最後の「予測正答率」は、全国の解答状況に基づいて生徒ごとの正答率を推定し、それを平均して予測するものです。IRTを活用しているからこそ出せる値と言えます。

学校での結果の活用方法

「その学校で出題されなかった公開問題の予測正答率」は、出題されなかった公開問題を授業や学習指導に用いる際に参考にできます。公開問題はMEXCBTでいつでも取り組めます。

また、文科省が後日、公開問題の一部についての分析結果や授業改善例を公開することになっています。学校は分析の内容と校内のIRTバンド分布を照らし合わせることで、「指導の個別化」のさらなる充実に向けた取組を推進できる仕組みになっています。

個人票から読み取れること

個人の結果には、5段階のIRTバンドが示されます。中学校理科の調査は幅広い内容から出題されますが、教科全体で1つのバンドのみが示されます。領域や観点別のバンドはありません。

また、自身が解いた公開問題の結果が表示される他、それぞれの問題の難易度が5段階で示されます。この難易度は問題作成者が事前に設定したものではなく、非公開問題も含めた正誤状況に基づいた分析によって、調査後に決められたものです。難易度3の問題は、IRTバンド3の生徒が約8割の確率で正答できると推定されるものです。

今後のスケジュール

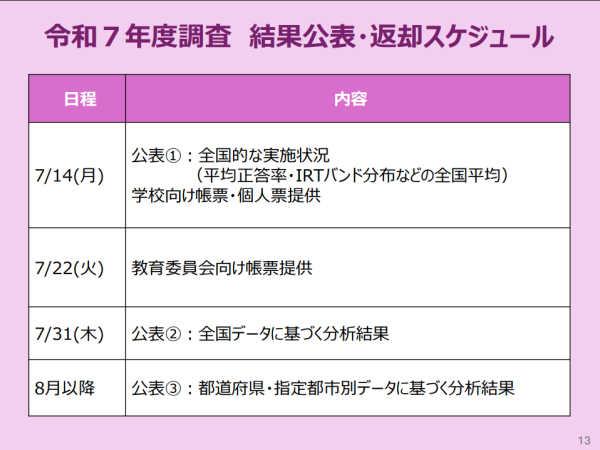

ここまでご説明した結果がどのようなスケジュールで公表・返却されるかが公開されています。

昨日(7/14)時点で、すでに学校向けの帳票と生徒用個人票は提供されているはずです。個人票が実際に生徒の手に渡る時期は、学校によって多少の差があることでしょう。即返却する学校もあれば、三者面談や終業式のタイミングを待つ学校や、2学期に入ってから返却する学校もあるかもしれません。また、学校ごと・自治体ごとの結果は、取りまとめたものをWebサイトで公表する教育委員会もあります。

再来年度には全面的にCBT・IRTが導入されます。紙ベースの調査がなくなれば、テスト実施から結果返却までがよりスピーディーになると考えられます。

最後に

今回は、今年から全国学力テストで導入された「中学校理科」におけるCBT、IRTについてまとめました。

現場の先生方は、全国学力テストに限らず、校務や授業などでICT機器を日常的に活用されていることでしょう。ハイパーブレインのICT支援員は、先生方のICTに関するご負担を軽減し、児童生徒と関われる時間を増やすべくサポートさせていただきます。

また、教育委員会の行政職の方向けのご支援も行っております。より良い人材をICT支援員として各校に配置するために必要な「予算獲得のための資料作成」のコンサルティングや、採用したICT支援員により良い支援を行ってもらうために必要な「カリキュラムが整備された研修」の運用支援など、を承ります。

まずは自治体における「ICT支援員にまつわるお困りごと」をお気軽にご相談ください。自治体の「育成されたい子どもたちの姿」もお伺いしつつ、最適なご支援をご提案させていただきます。

ご質問や資料請求などは、お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせはこちら

受付時間 9:00~18:00[土・日・祝日除く]

メールでのお問い合わせはこちら

関連ページ

参考サイト

*1:令和7年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

*2:国立教育政策研究所(NIER)「令和7年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について」

投稿者プロフィール

-

株式会社ハイパーブレイン 総務部広報課 主任

教育情報化コーディネータ(ITCE)3級

元中学校理科教員。正社員として入社後、パートへの勤務変更、海外からのテレワーク、産休・育休取得を経て2024年にフルタイム正社員として復帰しました

最新の投稿

教育、今どこ見る?2025年11月20日学習指導要領改訂の流れを解説!2025年秋の現在地は?

教育、今どこ見る?2025年11月20日学習指導要領改訂の流れを解説!2025年秋の現在地は? 教育、今どこ見る?2025年10月16日デジタル教科書の制度、今後どう変わる?【WG審議まとめのポイント】

教育、今どこ見る?2025年10月16日デジタル教科書の制度、今後どう変わる?【WG審議まとめのポイント】 教育、今どこ見る?2025年9月16日必要なネットワーク速度はR7末までに100%確保される!? 学校ネットワークの実態と課題

教育、今どこ見る?2025年9月16日必要なネットワーク速度はR7末までに100%確保される!? 学校ネットワークの実態と課題 教育、今どこ見る?2025年9月2日R7全国学テ「中学校理科」平均IRTスコアは505! 注目ポイントは?

教育、今どこ見る?2025年9月2日R7全国学テ「中学校理科」平均IRTスコアは505! 注目ポイントは?