次世代校務DXガイドブック11

皆さんこんにちは。

2025年3月(令和7年3月)に 次世代校務DXガイドブック-都道府県域内全体で取組を進めるために- が公開されました。

サブタイトルにある通り、「都道府県域内全体」での取組が重要である、という認識のもと「学校、首長部局、関連事業者等の幅広い関係者との共通認識を図る」ために使える資料です。行政職の皆様におかれましては、「どうして話が通じないんだ」と困られることもあるでしょう。それを手助けしてくれる資料となりますので、ご一緒に確認していきましょう。

2.次世代校務 DX を実現するために必要な取組

2-2.環境整備を伴う校務 DX の実施

(3)次世代校務 DX 環境の整備

次世代校務 DX 環境の仕様検討

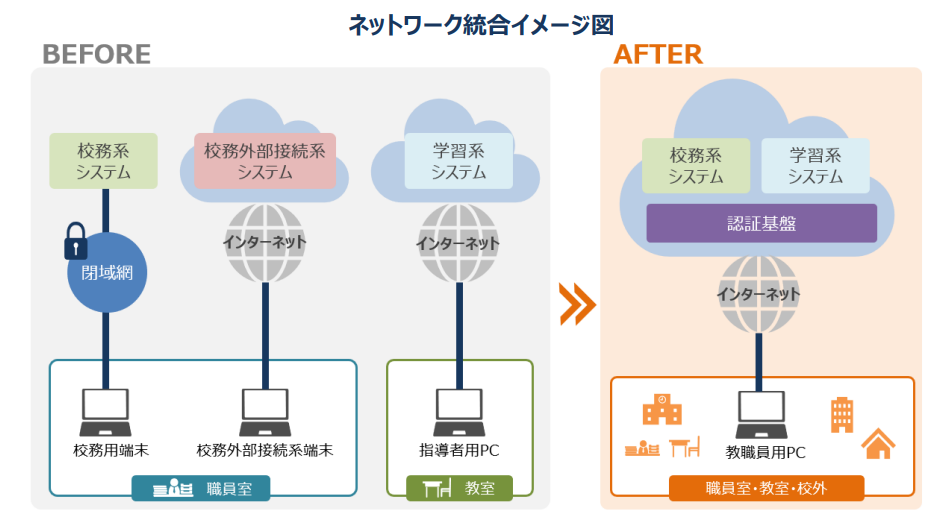

(イ) ネットワーク統合

既存のネットワークを統合することで「学校内外どこからでも教職員用の端末から校務系・学習系システムいずれにもアクセスすることが可能」になるとガイドブックは述べています。聞くだけなら「そんな簡単なことなんで今まで実現してこなかったんだ」と思われると思います。

世の中の物事で、ぱっと聞いて「そんな簡単なこと」と思うものが実現していないものには根深いわけがある、というのは皆様ご存知の通りです。

次世代の校務DXガイドブックP25 より引用 https://www.mext.go.jp/content/20250401-mxt_jogai01-000041267_01.pdf

校務系システム、校務用端末については児童生徒の成績など機微な情報を扱うため、絶対に情報が漏れてはいけない、と独立した閉域網で運用することを推奨されてきた時期が長かったのです。

どこかに繋がっているとそこからハッキングされる恐れがある(確率は0ではありません)、教員に対して強固なセキュリティ意識を醸成できていない(長くICT機器の整備には予算がつかなかったため、私物を授業に使うことについて美談とされる風潮があったので、私物を使うなと言われても支給しなかったのはそっちだろう、というような意識が根強い)等の理由で「物理的に遮断されていれば情報漏洩は理論上起きないだろう」ということで、閉域網が安全だと考えられたのです。

では、先週見たような適切なセキュリティを実現するには何が重要かというと、

システムや系統の分割ではなく、アカウントに紐づく役割によるアクセス制御により、認証基盤を経て適切な情報資産にアクセスが可能となる。

とガイドブックにあります。「アカウントに紐づく」と書いてある通り、アカウントのきちんとした運用が必須となってきます。

アカウントをきちんと運用するということは、「年度更新時に正しい情報がアカウントと紐づいている」「転出入があれば即座にアカウント情報に反映されている」「非常勤講師や講師の採用・退職情報も県費市費関係なく即座に反映されている」ということです。これは、誰かが片手間にやるものではありません。

奈良県ではこのアカウント対応に専用部署があり、「連絡すれば即座に対応してくれる」ため、運用が軌道に乗ったということです。

適切なセキュリティを設定した前提で、インターネット経由からでも校務系・学習系両システムへのアクセスを認証・許可することにより、これまでそれぞれに必要だった管理コストやネットワーク機器の削減が見込まれます。

とメリットが述べられています。セキュリティはアカウント情報を正常な状態に保つことで守られます。このアカウント情報の変更について、「現場に丸投げ」「やれる人がいないからICT支援員に(言葉を選ばず言えば)押し付ける」「忙しすぎて手が付けられないから転入して何か月も○○システムが使えない」というような現状は変えていかなければならない大きな課題です。

来週はこの続きを読んでいきます。

投稿者プロフィール

-

株式会社ハイパーブレインの取締役教育DX推進部長 広報室長です。

教育情報化コーディネータ1級

愛知教育大学非常勤講師です。専門はICT支援員の研究です。

最新の投稿

HBI通信2025年8月25日令和5年度 ICT支援員(情報通信技術支援員)の配置状況1

HBI通信2025年8月25日令和5年度 ICT支援員(情報通信技術支援員)の配置状況1 HBI通信2025年8月18日次世代校務DXガイドブック15

HBI通信2025年8月18日次世代校務DXガイドブック15 HBI通信2025年8月4日次世代校務DXガイドブック14

HBI通信2025年8月4日次世代校務DXガイドブック14 HBI通信2025年7月28日次世代校務DXガイドブック13

HBI通信2025年7月28日次世代校務DXガイドブック13